歡迎使用谷歌衛星地圖。

北斗三代是怎樣煉成的?

12月9日,在聯合國全球衛星導航系統國際委員會上,中國宣布將在今年底完成北斗全球核心星座部署,明年北斗全球系統全面建成,也就是說北斗三號將完成建設。中國北斗從無到有,從北斗一號到北斗三號,又經歷了怎樣的過程呢?

需要著重強調的一點,在很多出版物上我們常稱GPS為 全球導航衛星系統 ,這是一種很不嚴謹的說法,也造成一些人認為北斗、格洛納斯是GPS的一種,但凡提到定位皆稱GPS定位。實際上GPS、北斗、格洛納斯等應統稱為GNSS(Global Navigation Satellite System,全球導航衛星系統)。GPS(Global Positioning System)中文名為 全球定位系統 ,是美國開發的一種GNSS,不應將GPS作為這一技術的代名詞。

定位技術的誕生

人類發明導航衛星系統其實很偶然。 1957年蘇聯發射了世界第一顆人造地球衛星,美國在對這顆衛星的觀測中發現其頻率出現了偏移,經研究歸因于相對運動引起的多普勒頻移效應,啟發人們通過在多地觀測人造衛星計算不同頻差,從而推算人造衛星的空間位置。 能知道人造衛星的空間位置,也就能以同樣思路推算出觀測者的位置,實現衛星定位。

多普勒頻移在尋找MH370中發揮了作用,專家用通信衛星的多普勒頻移反推出MH370最后的航線走向 美國于1973年形成系統方案,于1978年正式發射第一顆GPS衛星。 蘇聯于1978年開始系統設計,于1995年憑著蘇聯的最后一口氣完成了格洛納斯的系統組網。

“憋屈的”北斗一號

早在上世紀七十年代末,中國科學家也開始籌劃屬于中國的衛星定位系統,提出了雄心勃勃的全球衛星組網運行方案。 但受限于八十年代的國家政策,“一切以經濟建設為中心”,“軍隊要忍耐”,當時大量軍工項目為民生經濟建設讓路被迫下馬,建設全球組網的衛星定位系統也顯得很不現實。

1985年鄧小平提出軍隊要忍耐的觀點,這是在當時國際政治及國內經濟背景下作出的論斷,我們不能以今天的眼光論述這一觀點是否正確。軍隊要忍耐在軍工方面造成了深遠影響,很多重點項目被迫延期甚至取消。

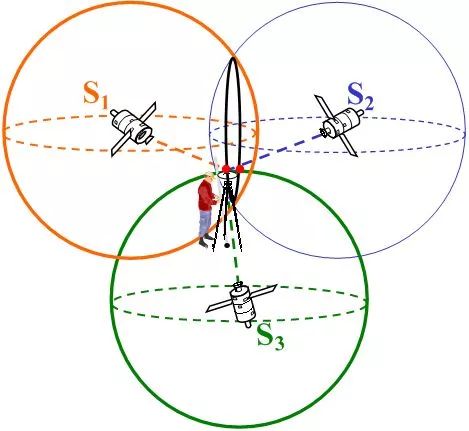

在這種國情下,中國科學家設計了只需要兩顆人造衛星就能定位的方案,即最早北斗一號的前身。事實上,對地球上一點的定位應最少需要三個人造衛星,但為了更加節省資金投入,把需要解算得到海拔的計算放在用戶接收機上,用自帶的高度儀計算用戶海拔高度,從而省下了一顆衛星。原因是高度儀比發射一顆衛星要便宜的多,這個方案被當時國內學術界公認為最優方案。

三個圓可以確定一個點

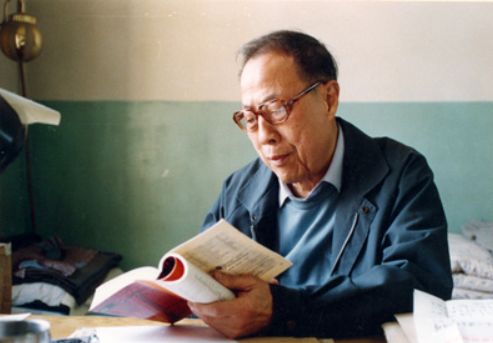

提到北斗系統,就不能不提兩彈一星功勛之一的陳芳允院士。他領導課題組提出了用于定位的“雙星方 案”,并開創了我國的“北斗”導航衛星事業。

但即使已經只需要兩顆衛星,這個方案還是由于國家經費問題被擱置十余年而未被啟動。國內涉及定位的大量行業使用美國GPS系統,甚至是軍事應用上也使用了GPS模塊,這無疑存下了巨大 隱患。1990年開始的海灣戰爭中,大量應用的精確制導武器令當時的中國軍方十分震撼。 在1996年臺海危機中,據傳大陸軍方當時向臺灣外海試射的導彈中有兩枚失準,原因就是美方對GPS信號做了欺騙處理。這些事情迫使當時中國重新認識到脫離美國GPS的急迫性。

經過數十年的論證和等待,中國終于啟動了自己的全球定位系統建設,將陳芳允院士的“雙星方案”重新改成“三星方案”,不再需要用戶接收機內置高度儀,提高定位精度。這一方案被稱為北斗一號,官方稱之為北斗衛星導航試驗系統。首輪兩顆衛星 于2000年成功 發射,2003年成功發射第三顆衛星完成北斗一號組網。北斗一號由于僅有三顆衛星來服務全國廣大范圍,就需要將衛星打到高軌道的靜止軌道,才能面向中國范圍服務。高軌道衛星雖然需要衛星數量少,但存在嚴重性能缺陷,定位精度差,而且靜止軌道解算的結果誤差進一步加大。

最理想的情況是低軌道, 衛星越低相較而言精度越高。 但由于高度不夠,需要更多的數量來覆蓋地表,全球定位大約需要兩百顆以上,成本較高。 這樣比較下來,中軌道的折中方案最適宜,美國GPS衛星即采用了中軌道星座,只需要24-36顆衛星。

2003年完成的北斗一號由于精度之差,廣受詬病,國內很多用戶不愿用。而且美國GPS開放民碼后,定位精度提高,中國的電子設備上大量使用了GPS模塊。北斗一號幾乎唯一的亮點是具備短信式的通信功能(但其實是沒錢,導航衛星兼職了通訊衛星的功能)。實際上雖然有了北斗一號,但GPS的國內市場占有率卻不斷提高。

如何擺脫美國GPS呢? 這里有兩種解決方案,一種是直接建設自己的全球定位系統,這種方式投資巨大,建設周期長,需要突破技術瓶頸; 另一種就是選擇與美國外的國家合作,這種方式投資小,幾乎不需要考慮技術封鎖。

2003年中國的GDP為13萬億人民幣(2018年的數字為90萬億),在全球還排在第七,低于意、法、英、德。國內有限的資金投入支撐不起大規模的投資,在這種情形下,后者方案就顯得更為可行。在當時的國際環境中,德國、法國等國領導人對華關系較好,而且歐洲國家也有意擺脫美國打造屬于自己的全球導航衛星系統,其技術實力也較高,2004年中國成為了參與伽利略項目的第一個非歐盟國家,先期提供了7000萬歐元“入伙費”。歐盟也希望借助與華合作,占領中國市場。但隨著國際局勢風云變幻,受歐洲親華勢力下臺等影響,中國在伽利略項目中的權利被限制,不光得不到核心技術,而且隨著伽利略項目的參與國家眾多,印度日本等國家都開始加入,之間互相扯皮,歐盟長期無法就各國的權利和義務達成分配,效率低下。

2004年中國與歐洲伽利略項目開展合作儀式

2005年中國希望歐洲方面轉移用于衛星授時的原子鐘核心技術,這是一種衛星上搭載用于確定高精度時間的裝置。中方要求遭到歐洲方面拒絕,中國徹底認識到與歐盟合作搭建全球導航衛星系統是不現實的,轉而決定退出伽利略系統重新啟動北斗一號的后續項目。9月,國家發改委、國防科工委正式將北斗列為國家基礎建設規劃,從此北斗迎來了第二次生命。

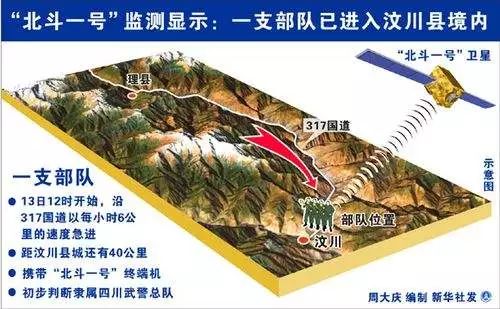

探索中的北斗二號

此時北斗建設面臨一個重要挑戰,2000年申請的衛星頻率資源即將要在2007年過期了,一旦過期北斗上天將暫時無頻率可用。而北斗衛星上急需的原子鐘技術又被封鎖,衛星缺少關鍵設備無法發射,時間相當緊張。在中國航天科工二院203所的技術攻關下,終于研制成功,搭載中國造原子鐘的 北斗二號首星于2007年4月成功發射,并在最后4小時搶占了 2000年申請的衛星頻率資源 ,并逐步開始搶占伽利略衛星的頻率資源。 從這顆星開始,衛星開始打到類似GPS的中軌道,體現了中國建設全球定位系統的雄心。 2008年四川汶川地震發生,在災區通訊中斷的情況下,被人瞧不起的北斗一號帶有的短信通訊能力充分發揮了作用,這也技術特點被北斗二號乃至三號吸收發揚。

北斗系統在搶險救災等應急場景發揮了強有力的作用

2012年底,14顆衛星的北斗二號提前5年實現全天時全天候為亞太地區的授時定位服務,2015年僅發射了6顆衛星的伽利略系統終于選擇與北斗合作,歐洲國家放下身段,與北斗達成頻率共用協議。

驕傲的北斗三號

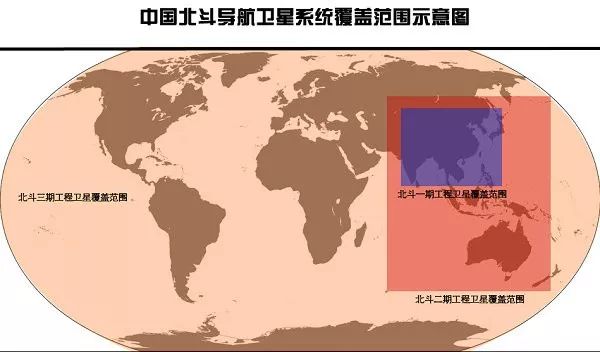

伴隨著中國綜合國力的上升,只覆蓋亞太地區顯示不是中國人的目標,中國開始大量發射衛星實現全球組網和對全球的定位。 明年,北斗三號將全面建成,完成35顆衛星的組網。

三代北斗的覆蓋范圍,從中國到亞太到全球

導航衛星系統的資金投入巨大,對于地球上絕大多數國家是難以建設自己專有的系統的(當然很多國家甚至 連發射人造衛星的門檻也達不到)。 目前僅有美國、俄羅斯、中國和歐盟建立或正在建立全球定位能力, 印度作為一個大國,目前也僅在搭建覆蓋印度范圍的定位導航系統(IRNSS,印度區域導航衛星系統)。導航衛星系統彰顯了一個國家的綜合國力,并在軍事、民生各方面發揮廣泛的應用,一旦他國形成使用依賴,其也是一種強有力的震懾“武器”。

日期:2019-12-12 14:40:47 | 分類:地圖資訊 | 評論:0 | 瀏覽:

- 相關文章:

夜光地圖看中國城市:上海北京大得驚人,拉薩相當于東部小城市 (2019-12-11 14:51:41)

絲路山水地圖:讓明朝皇帝能理解世界的宮廷內參 (2019-12-11 14:30:14)

此國曾屬世界最強國,獨立出來后現在淪為二流國家 (2019-12-10 14:40:16)

隱身模式正式在iOS版谷歌地圖推出 (2019-12-10 8:24:15)

它是湖南經濟第二城,一座讓人來了就不想走的城市,你去過嗎? (2019-12-8 14:17:39)

? 2016-2025 豫ICP備16006179號-33 power by MuGong 谷歌衛星地圖