歡迎使用谷歌衛星地圖。

當青藏高原成為中國西海以后,成都揚帆“出海”的心再也繃不住了

當青藏高原成為“中國西海”以后,亞洲腹地有了一顆藍色之心。“西海”構建起了環海城市群,它們之間合作前景深遠廣大,成為世界區域合作的標桿并不遙遠。

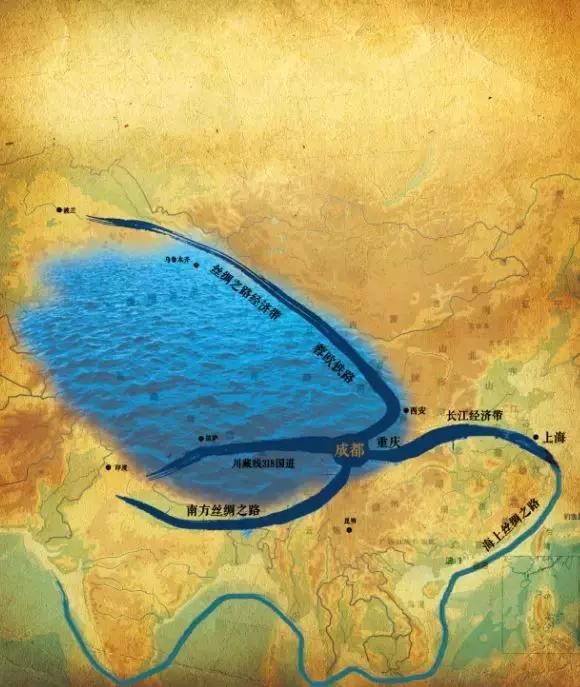

成都“跨海”示意圖

積極推動區域合作,是開放的一個現實和高品質要求,成都的區域合作也應該從國內走向國際,從全域成都走向全球視野。圍繞著青藏高原這片“海洋”,構建起“環中國西海”城市群。“環西海”線上的城市相聯相通,我們可以由此暢想出一個類似“環地中海”、“環渤海”的“沿海”城市群開放格局。

環海城市 藍色之心

在環海城市這個概念之上還有濱海城市這一層意義。

濱海城市,顧名思義自然是地理位置在海濱的城市,可以是一個也可以是多個,呈帶狀或環狀分布。而環海城市是濱海城市概念的一個部分,直指濱海城市呈環狀分布的一個或多個城市。所以,環海城市也是濱海城市。

但是,環海城市與濱海城市最大的不同就是,環海城市具有向心性,這個“心”,就是城市群所包圍的蔚藍色大海,可謂環海城市的“藍色之心”。同時,環海城市面朝大海,背靠大陸,既有藍色的海洋性,又有黃色的大陸性。

在依靠青藏高原這片“海洋”構建的“環中國西海”城市群,主要城市有中國的蘭州、西寧、成都,巴基斯坦的伊斯蘭堡、拉合爾,阿富汗的喀布爾,印度的新德里,尼泊爾的加德滿都等。這些城市屬于緊鄰“西海”海岸線的城市。而在“西海”之濱繼續深入內陸,不用太遠,即可構建“大環中國西海城市群”,包括了泰國的曼谷,緬甸的仰光,孟加拉國的達卡,印度的加爾各答、班加羅爾、孟買,巴基斯坦的卡拉奇,阿富汗的坎大哈,烏茲別克斯坦的塔什干,中國的烏魯木齊、喀什、銀川、西安、重慶等城市。

在通常理解里面,城市群是“在特定的地域范圍內具有相當數量不同性質、類型和等級規模的城市,依托一定的自然環境條件,以一個或兩個特大或大城市作為地區經濟的核心,借助現代化的交通工具和綜合運輸網的通達性和高度發達的信息網絡,發生與發展著城市個體之間的內在聯系,共同構成一個相對完整的城市‘集合體’”。

在這個集合體跨越了國界,將“西海”周圍的城市包含進來,共同組成了一個城市群。

俯瞰成都

需要特別提到的是,將青藏高原看成“中國西海”之后,云貴高原將被“西海”所“淹沒”成為“云貴海峽”,原本處于“西海”東海岸的港口城市——成都,也將成為扼守海峽出入口的重要城市。

“海港”成都的繁忙

在經濟活動全球化進程不斷加深和新經濟活動興起下,航空港作為高速交通體系中最重要的節點之一,在推動地區經濟的發展中發揮著越來越重要的作用。從經濟學講,地區民航機場年旅客吞吐量的大小與地區經濟的發展成正比關系,年旅客吞吐量越大,經濟發展也就更為活躍。

2017年10月,成都直飛紐約的航線開通,是截至目前成都開通的最長航線,它將穿越蒙古、俄羅斯、美國阿拉斯加、加拿大等區域的上空,抵達美國紐約,單程空中飛行時間約為15小時。伴隨該航線開通,成都的國際(地區)航線數量由此而增至104條,繼續保持中西部首位。

從內地航空第四城到國家級國際航空樞紐,成都的交通不斷升級。作為四川省的“首位城市”,成都未來如何實現引領西部發展、融入世界城市的整體提升?

目前,成都正在建設全面體現新發展理念的國家中心城市,將全面增強西部經濟中心、西部科技中心、西部金融中心、西部文創中心、西部對外交往中心和西部綜合交通通信樞紐功能。

作為四川的“火車頭”,成都的擔當必不可少。以全面創新改革為契機,成德綿一體化創新帶加速建設;以天府新區、天府國際機場和空港產業新城建設為紐帶,成眉、成資、成遂協同發展加速布局;以共建自由貿易試驗區為載體,成都和川南經濟區協同發展由陸路向水路延伸;以成渝合作為機遇,川東北經濟區融入成渝經濟區和成渝城市群發展創新不斷;以建設成阿、成甘等飛地園區和省內對口幫扶為載體,脫貧攻堅成都與全省同行。

天府國際機場效果圖

“中國西海”并不是傳統意義上的藍色汪洋大海,在這里你看不到波濤的翻滾,只看見群山的高峻;在這里你聽不到海浪拍擊沙灘,只聽見山風的呼嘯。“西海”其實是陸地海,取代輪船渡海線路的是繁忙的海陸空三位一體——繁忙的“西海航線”。成都作為“西海”東部的重要港口,同時還扼守著“云貴海峽”的戰略要位,所以它的港口興起顯得尤為重要。

“后沿海”時代

當今,人類已經進入“海洋時代”。所謂海洋時代,一個重要標志是,全球大部分人口集中在“沿海地區”,大部分重要城市集中在“沿海地區”,大部分政治、經濟、文化活動發生在“沿海地區”。一個個沿海城市的發展,形成了多個龐大的沿海城市圈,進而由一個個沿海城市圈連貫而成為巨大的沿海城市帶。這些巨大的沿海城市帶不停地煥發出巨大的能量,推動全球經濟向更高的方向前進。

值得注意與強調的是,這里提到的“沿海地區”,在新的時代條件下,其概念的內涵已發生了顯著變化,“沿海地區”的實質是“國際港口周邊地區”。“沿海地區”和“內陸地區”的內涵并不是指一個地區離海邊遠近的地理概念,而已引申為一個宏觀經濟概念。沿海地區是指臨近國際港口,交通運輸便捷,有利于國際貿易發展的地區;相反,內陸地區是指遠離國際港口,交通運輸不便,不利于國際貿易發展的地區。

由此可見,經濟概念上的“沿海地區”實質上是大型國際港口的周邊地區,與是否靠近海邊無直接關系。“沿海地區這個宏觀經濟概念寬泛且不確切,使人們誤認為:國際貿易不容易在內陸地區發展。用“國際港口周邊地區”這個概念來思考內陸地區的國際經貿發展和國際物流中心建設,將有利于人們的理解和支持。

夜色濱江路“清明上河圖”

更為吸引眼球的是,隨著新的經濟格局和政策調控變化,很多內陸城市逐步具備了沿海城市那樣進行外貿的條件,以公路、鐵路、航空等各種立體交通運輸方式相互配合,保證各類貨物的迅速集散,建立起便捷、暢通的交通基礎設施網絡、物流網絡和信息網絡,向“內陸港”中心城市的目標發展,并通過梯度推進戰略,形成資金、技術、管理、人才的雙向輸出和輸入,輻射周邊,繼而對內陸城市群交通、物流、信息的一體化起到積極的推動作用。這個過程中,無論“港口”的形成,還是“中心城市”的打造,都開始顯露出類“沿海城市”的特質來。我們估且可謂之“后沿海城市”。

樹立海洋意識,相對的就必須打破由來已久的“內陸”心態,樹立更加強烈的開放意識、協作意識、發展意識;破除小富即安、小進則滿的保守思想和“自足”心態,樹立更加積極進取、開拓創新的精神;消除“邊緣”心態,樹立強烈的自主發展的意識,用積極創新的姿態投身未來的發展實踐。

落到成都,它雖是一座內陸城市,但并非一座封閉城市,成都一直與水保持著親密關系。著名學者肖平認為,“海濱城市生活的人,可能對新的事物或人更習慣。內陸生活的人,則是眺望的姿態,想了解外面的世界。如果說內陸城市比較‘封閉’,那應該是個相對的概念。往往越是地理環境封閉的城市,人心反而更敏感,更易超越‘封閉’。”從這個意義上,成都一直是心中有海的,并且有向“沿海城市”發展的實力與潛質。總有一天,成都也將“揚帆出海”!

日期:2018-1-12 14:45:1 | 分類:地圖資訊 | 評論:0 | 瀏覽:

- 相關文章:

還怕找不到廁所?這有榆林高新區“方便地圖” (2018-1-12 14:33:48)

馬爾代夫阿米拉地圖推薦 (2018-1-10 14:33:1)

多元立體交通 便捷出行新體系 (2018-1-10 14:22:46)

德州最窮和最富的地方,相差不是一點點! (2018-1-8 14:24:44)

地理答啦:江西的簡稱是贛,為何省會不在贛州? (2018-1-4 14:57:18)

? 2016-2025 豫ICP備16006179號-33 power by MuGong 谷歌衛星地圖